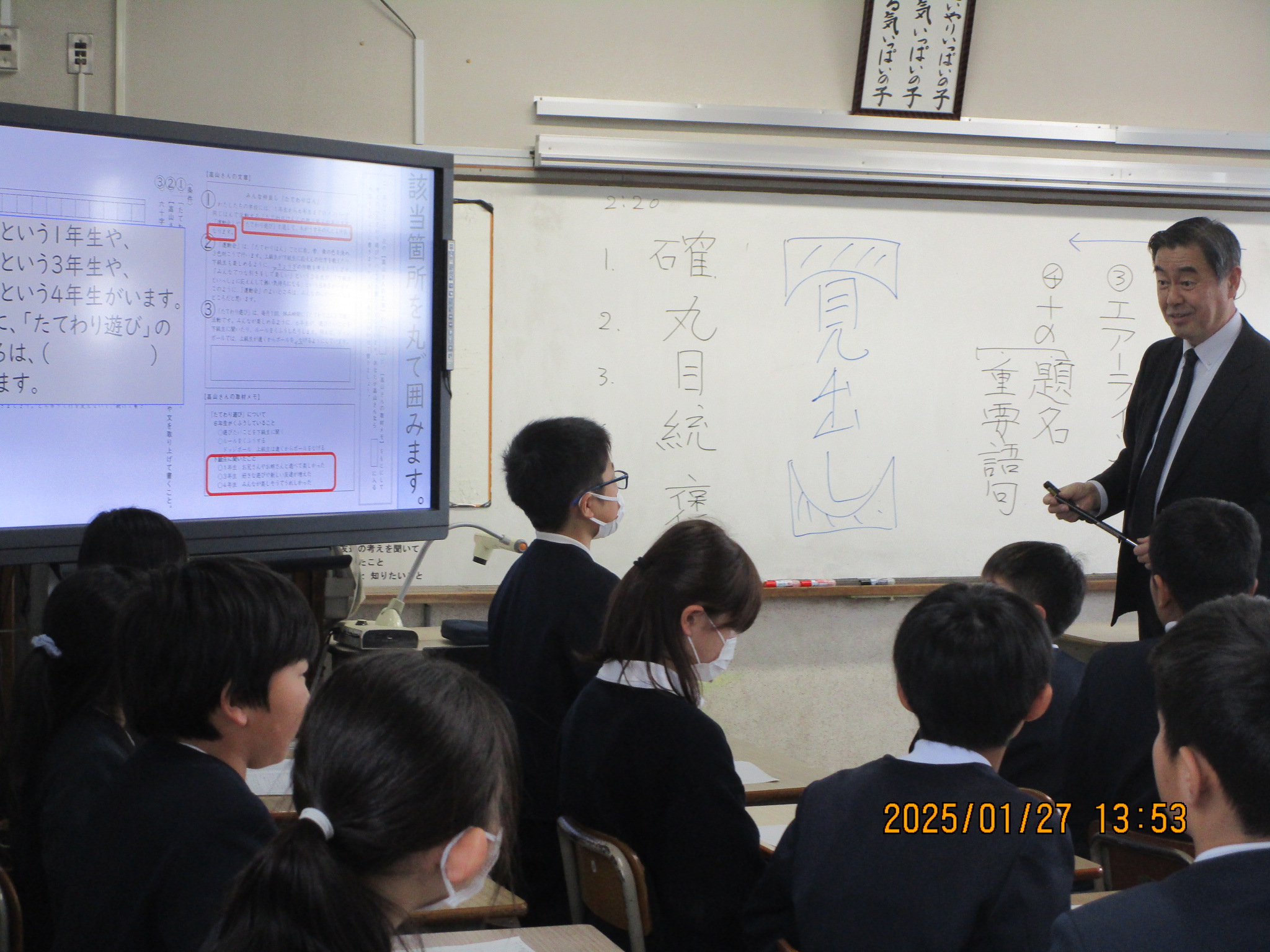

西条市立神戸小学校:校内研

1 期日

2025年1月27日(月)

2 参加者

25名

3 内容

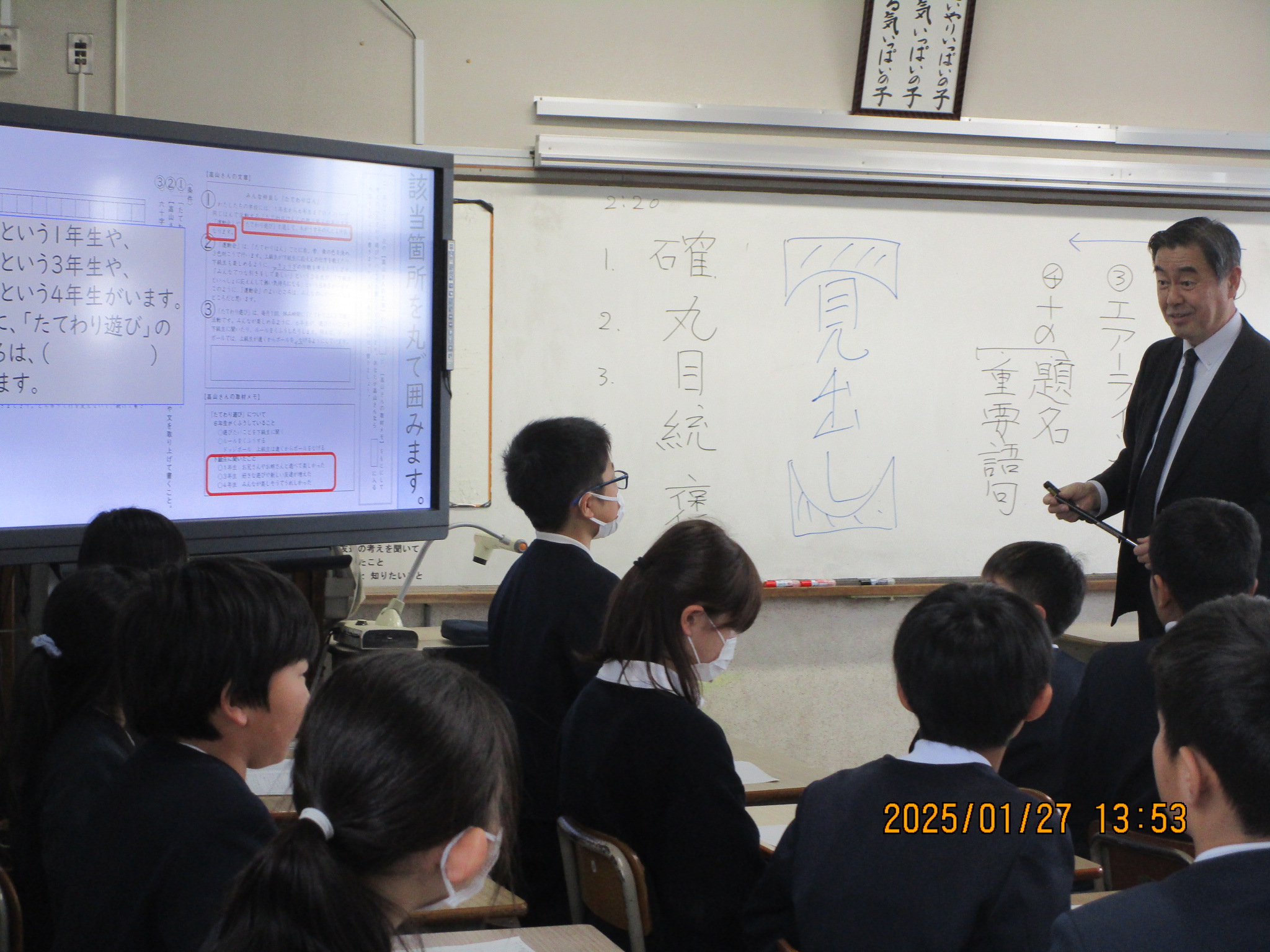

特別授業

5年生「全国学力・学習状況調査 国語」条件付き作文の指導

講演

「これから求められる学力について」

1 本児の授業解説「情報処理スキル」

2 中教審への諮問3つのポイント

3 令和の日本型教育の全体構造

4 感想

<5年生児童の感想>

難しい問題を解く方法もわかりやすかったので次のテストで頑張りたいです。

椿原先生の授業で丸を囲んだり指で追いながら読んだりしてとても分かりやすかったのでこれからも続けたいです。

説明をしながら授業をしてくれたのでわかりやすかったです。

丸で囲んだり、線を引いたりしてこれから中学校や高校にいっても続けられるようにしたいです。指でたどりながら読んだりしていたら文章を理解するのが直ぐにできました。

大切なところは線で引くことが大切だと教えてくれたり、自分の意見があったら恥ずかしがらずに発表することが大切だとおっしゃっていたので、これから椿原先生がいったことを実行していきたいです。

私がこの授業でわかったことは「こう言うことをしないと覚えられないよ。」ということに気づきました。勉強するときには習ったことをしながら勉強しようと思いました。授業が終わって家に帰ったらとても勉強が楽しく思いました。椿原先生の授業はとても楽しかったし、わかりやすかったのでまた来てほしいなと思いました。

椿原先生の授業を受けて僕は、文章のことで大事なところに線をひいたり、丸でかこんだりしたらわかりやすかったのでこれからも授業で使って行きたいです。

印をつける(まるで囲む・線を引くなど)をしたいなと思いました。あと、線をつなぐと、何が何に関係しているということがすぐに分かりました。私も、これをクセづけて自然とできるようになりたいです。

<教員の授業の感想>

学習規律の大切さがよくわかりました。私自身の授業では、確認することをおろそかにしていたと感じました。普段の授業から丸で囲んだり、線を引いたりということを意識させていきたいと思いました。まずは、国語のテストで実践していきたいと思いました。

教室に入ってこられた時に児童と笑顔でコミュニケーションを取られており、そこから始まっているんだなと感じました。授業開始時のあいさつで、児童の気持ちを一気に授業モードに切りかえる空気づくりの大切さを学ぶことができました。授業もリズムよく流され、児童が何もしない時間をつくらない工夫もされていたので、45分の授業があっという間でした。また、短い指示の中でも、声の張り方など、聞き取りやすい言い方をされており、児童がすぐに行動できるポイントだと感じました。自学級を客観的に見ることができ、今まで見えなかった角度から児童を見ることができたため、今後の学級経営や授業での「確認」で、児童をよく見ていこうと改めて感じました。ありがとうございました。

全国学調で正答率の低い「あなたなら問題」への指導を見せていただき、そもそも子どもたちは問題の読み方や答え方が分かっていないから答えることができないのだと知りました。何を問われているのか、どこを見れば答えられるのかといったスキルを教えることが必要であることを学びました。

椿原先生の授業を見せていただくのは今回で5度目でしたが、毎回テンポのよさに圧倒されます。テンポよく進めながら、誰一人取り残さない授業を展開するためには、教員として「みる」力を鍛えることの重要性を感じました。

<教員の講演の感想>

全国学調がCBT化になるにあたり、タイピング能力が必須であること、今より発展させた情報活用能力を鍛える必要性があることなどを学びました。今後社会で求められる力を子どもたちに身に付けさせるために、教員として学校のことだけでなく外にもアンテナを張り、世の中の流れを掴んでおかなければならないなと感じました。これまで椿原先生に教えていただいたスキルを一つでも多く自分のものにできるよう、意識して実践していきたいです。貴重な学びの場を提供していただき、ありがとうございました。

たくさん新しい視点を学ばせていただきました。ありがとうございました。

特に印象に残ったのが、一斉授業のイメージです。自由進度学習や個別最適な学びなど新しい言葉が先行して、一斉授業を少なくしていかなければいけないと思っていました。しかし、よい一斉授業、悪い一斉授業という分け方で考え、その基盤となる学習規律をつけることの大切さもよくわかりました。これからは、まずは近くの先生にたくさん聞いて、学んでいくことから始めたいと思います。

私が特に印象に残ったのは、「みえ」に関することです。算数の時間のブロックを分けるという一つの写真をみても答えはすべて正解でも見方によっては、どの子を注意してみるべきなのか分かるということで、教師側も「みえ」についてベテランの先生に学んだりトレーニングするべきだなと感じました。養護教諭の立場としてもケガや体調不良で来室した児童への対応として、児童が何を求めているのかをみて、児童の気持ちに合った対応をとることができればスッとクラスに戻れることがあります。ただケガ・体調不良だけとしてみるのではなく、見かたを変えるとケガや体調不良とは違うところに要望があることもあるなと講演を聞いて感じました。講演でのお話は、授業での話だけではなく、学校生活において子児童との関わり方というすべての場面に通ずるものがあると思います。「みえ」のトレーニングをしっかりとしていきます。

令和の日本型教育についての話が印象的だった。ブランソンモデルでは、児童が教師を介することなく、自分の判断でいつでも自由に「知識データベース」や「エキスパートシステム」にアクセスし、各自が今現在必要とする経験や知識と出会い、主体的に学びを進めていく。そこで、児童間で生じる自然な対話や協働が学びをさらに豊かにする。教師は授業をコントロールするのではなく、授業をコーチングするという役割。驚きの教育モデルだ。自分にそれができるのか不安になった。ただ、その前に、学習規律を徹底させることが必要だということも分かった。天笠先生の書物を読んで、今の日本が抱える教育的課題を知り、自分の教師としての責任を果たしていきたい。

これからは、問題を解くときに、その内容の知識だけでなく、ICTを活用するスキルが求められていくということが分かりました。短くても毎日続けてタイピングに取り組ませていきたいです。

指示は4文字以内で視覚的なものと合わせて行うことや、板書をノートに対応させること、休み時間と授業とで話し方などの雰囲気を変えることなど、指導方法から子どもとの関わり方まで本当に様々なことを教えていただきました。これから少しでも多く実践していきたいです。

5 写真