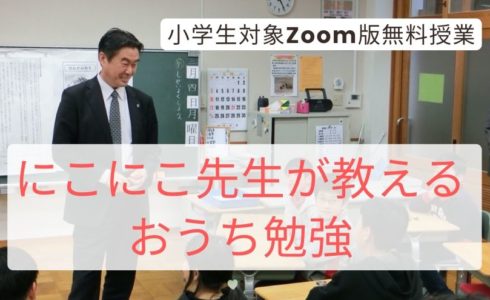

浜田市立美川小学校:校内研

1 期日

2024年4月19日(金)

2 参加者

児童(4年11名 6年9名)20名

3 内容

1.4年6年への師範授業『ヤドカリとイソギンチャク』

2.職員研修

①授業解説

②質疑応答

③講話

4 感想

浜田市立美川小学校 R6.6.12(金)児童感想(抜粋)

【4年生】

〇つばきはら先生は45分じゅぎょうだけど5分に感じました。今度は、僕が6年生の時にヤドカリとイソギンチャクをまた、つばきはら先生としたいです。

〇つばきはら先生におそわった題名の所を見ると答えが書いてあることが分かりました。じゅ業もとても分かりやすかったし、分からないときも教えてくださってありがとうございました。

〇昨日は4・6年生にわかりやすいじゅぎょうをしていただき、ありがとうございました。つばきはら先生におそわった「しょうか。」に線、「か」に赤えんぴつで丸をすることを教わったので4~6年生で説明文がでてきたらそれをします。初めて知ったのは、最初のページは高速道路のかんんばんみたいな物と同じということでした。また先生と一しょにしたいです。

〇つばき原先生のいいあいさつがすてきだと思いました。理由は、つばき原先生の元気な声が伝わってきたし、自分も元気になったからです。えんぴつのおきかたもわかったし、次からはつばき原先生の言うとおりにしようと思います。

〇「例えば」と「しかし」を見つけたら、どれが答えのだん落かがわかりました。また、美川小に来てください。

〇教科書の一文一文に分ける時に、ななめ線んを入れることがわかりました。しりとり言葉の時、足を曲げることがすてきだと思いました。

〇つばき原先生のおかげで、ぼくがちょっと苦手な国語がすごくかんたんになりました。つばき原先生に教えてもらったことは二つあります。一つ目は、どうどうと自分がわからない所を見ても大じょうぶということ。二つ目は、学校はこ人で勉強しているのではなくて、みんなで勉強するところと教えてもらいました。また一しょに勉強したいです。

〇楽しいじゅぎょうをありがとうございました。先生に教わった「気持ちをこめてあいさつ」をこれからも続けたいと思いました。さらに、「かんたんなことはすぐにすませる」ことを続けたいと思いました。つばき原先生に教えてもらったおかげですこし苦手な国語が好きになりました。

〇先生におそわった足を曲げておぼえる言葉を言うと、のうにおぼえやすくなることが分かりました。つばき原先生のじゅぎょうは、とてもわかりやすかったです。

〇つばき原先生のおかげで、ちょっと苦手な国語がどんどん好きになりました。国語が好きになったので、算数とかもつばき原先生に教えてもらいたいです。

職員感想(まとめ)

○授業で確認することの大切さを感じました。授業で、ノートに「わたしは…」と書かせました。書き始めの「わ」は1マス空けて書かせようとは思っていましたが、見落としていました。「わ」だけ書かせるべきだと気付きました。「わ」だけ書かせて持ってこさせることで、子どもへの負担も減り,褒めることもできると思いました。

「2―6-2」の6割の子が引き上げられること、それに伴って低位の2割の子も引き上げられるということを教えていただきありがとうございました。6割の子どもたちを褒めて育てていくという意識が高まりました。

作文指導のお話を聞き,「長く書く」という取組を継続して行おうと思いました。「長く書く」の指導が子どもの力になるまでのポイントは2つあると考えました。1つ目は,指導の細分化です。2つ目は,取り組みを継続するということです。私は、昨年度やってみたのですが、取組が続きませんでした。。2つのポイントを取り入れて、子ども達の書く力をつけていきたいと思いました。

椿原先生の著書『この言語技術が文章表現力を高める』を読みます。

「ヤドカリとイソギンチャク」では、文章全体の構造を教え、視覚化しておられました。問いの2の答えについても、同じように授業で取り組みます。問いに対して、答えを正しくリライトしようと思います。国語の問題だけではなく、教師が子どもに問いかけた時、子どもが正対して答えられているかを意識しないといけないなと感じました。

以前教えてもらった新幹線読みに取り組んできました。はじめは,音読が苦手な子が多かったですが,練習を重ねるたび,上手になってきました。すらすらと読めることで,意味がわかることができるようになってきたと思います。

また、今日のお話で一番心に残ったことは,作文の書き方です。はじめ,中,おわりで書かせていましたが,①やる前②やっている最中③終わった後の一文で書くと様子のよく伝わる作文になるなあと思いました。

一文,毎日少しずつ,みんなができるようになるように、私も頑張っていこうと思います。

遠いところから来て教えていただきありがとうございました。

○授業を見せていただいたり,質問に答えてくださったりありがとうございました。「ヤドカリとイソギンチャク」では,問いとそれに対する答えを見つけることが重要なので,分かりやすく全体を「見える化」することが良い指導法だと分かりました。文章ばかりに目がいきがちですが,図のように簡易的に書くことで,全体の文章の構造が分かりやすくなったように思いました。また,全てを子どもに問い,考えさせるようにしていたけれど,教師が教えるところを明確にし,「教える」ことも大切だと思いました。線の引き方や囲み方といった学び方を教え,その後に子どもたちを手放し任せていくことも大切だと分かりました。これから学級うで授業をするときには,簡単なことをスピーディーに確認すること,登場人物の行動から気持ちを考えさせること,個別の機会を大切にして緊張する場面を設定することを特に意識していきたいと思いました。教科書への書き込みの仕方を質問させてもらい、どういったところに線を引いたり囲んだりしたらよいのか,具体的に分かりました。とてもありがたかったです。また機会があれば,お話を聞きたいです。本当にありがとうございました。

○「テンポが速いのになぜか分かる授業」にかくされた秘訣が具体的に分かり、大変勉強になりました。まず書かせ,個別で丸をつけるなどして評価し,褒めるという流れを細かく1つの作業ごとにしておられるからこそ,今日のようなテンポで理解できる授業ができるのだと分かりました。明日の授業から早速,細かく評価することを実践していこうと思います。

また,問いかけがとても具体的でやることがすごく分かりやすいのも児童がすぐに動ける要因だと感じました。今日問いかけておられた「問いの一文字を丸で囲みます。」「問いの文に線を引きます。」「読まなくても答えがどこにかいてあるか分かる言葉2文字はどれでしょう。」などの言葉がけを自分もこれから使ってみようと思いました。作文の指導に関しても,指導方法がとても具体的に分かりました。文のはじめの書き方や長い文を書かせる指導法など,すぐに実践していきます。全てが具体的で本当に勉強になりました。遠方からわざわざお越しいただきありがとうございました。

○児童が集中して取り組むには、授業をテンポ進めることが大切だと実感しました。物語文での読み取りには言動から実際に動いてみてどんな気持ちか考えていくやり方を学級でもしていきたいと思いました。ありがとうございました。

○過去に味わったことのない衝撃的な授業を拝見させていただきました。

よく言う「テンポよく」とか「一人一人を確認して」などへの認識が,これまで抱いていたものと全く違っていました。

「これか!」と驚愕に近い感動と新たな認識をいだくことができました。

今回は,説明文教材での授業でしたが,椿原先生から以前いただいた「読解スキル」の物語文のバージョンがありましたら,ぜひいただきたいなと思いました。

私共の授業を5分程度見られただけで,あそこまでの分析を瞬時にされる先生の力量に圧倒される思いでした。

(私の笑顔の写真を撮影されていたことが一番の衝撃でしたが)

この先の教職人生はそんなに長くはありませんが,最後まで全うできるだけのエナジーをいただいた思いです。

本当にありがとうございました。

○ 今回の説明文の授業,とても感銘を受けました。

これまでは,児童に「問い」や「答え」,「筆者の考え」等を探させていました。しかし,場所を教え,やり方を伝え,それから最後に児童にやらせると,テンポ良く,児童が楽しそうに学習をすることができることが分かり,このやり方を日々の授業でもやってみようと思いました。

また,作文も,「書き出しを工夫する」だけで,劇的に文章が良くなることも分かりました。

日々の授業に取り入れられるポイントがたくさんあり,学びの多い2時間でした。

また椿原先生の研修を受けたいです。

○椿原先生の授業は、「切れがある」そんな印象でした。テンポ・リズム・子どもたちへの声がけ・意欲の持たせ方・明確なねらい、これを毎日、毎時間行えば、子どもたちに相当な力をつけることができるだろうと感じました。

お話の中で、「学校全体で教職員が同じ考え方で取り組めば、学力向上は簡単なこと」とおっしゃったような…。本当にその通りだと思いました。教員一人一人が、自分のやり方に固執しすぎず、子どもたちの実態を見ながら、柔軟に指導方法を変えていくことができたなら、子どもたちの力を伸ばせるのかもしれないと感じました。

その他、「緊張感が人を成長させる」「他者参照、みんなで伸びよう」それらの言葉も、とても印象に残りました。

ICTも効果的に使い、子どもたちの学びを引き出せるような授業が美川小学校でも展開できるよう、私個人も学んでいきたいと思います。ありがとうございました。

5 写真